Es gibt eine „schwarze Legende“ über das ewige Scheitern Spaniens. Doch die Marktwirtschaft und der demokratische Verfassungsstaat haben sich in der Krise behauptet. Die harte Auseinandersetzung mit dem katalanischen Separatismus ist kein schlechtes Zeichen. (Existenzfragen Spaniens, Teil II)

Zwischen Bruch und Konsolidierung

14. Dezember 2017

Wer im Flugzeug nach Madrid reist, dem bietet sich ein erstaunliches Szenario. Er blickt zunächst auf die unendlichen, gelblich-braunen, oft baumlosen und nur schwach besiedelten Weiten der spanischen Hochebene hinunter. Und dann erhebt sich aus dieser Kargheit, fast übergangslos, die Millionenmetropole Madrid. Sie wirkt so fremd und unwahrscheinlich, dass man unwillkürlich an irgendeine Kolonie auf einem anderen Planeten glaubt. Man sollte dies Bild ruhig etwas auf sich wirken lassen. Denn es enthält eine Grundwahrheit über das Gebilde „Spanien“: Seine Existenz beruht nicht auf einer großzügigen Milde der Naturumstände, sondern muss ihrer Härte immer wieder von neuem mühsam abgerungen werden.

Im ersten Teil dieser Artikelfolge habe ich versucht, den aktuell so heftig diskutierten katalanischen Separatismus als eine (falsche) Antwort auf die Gesamtentwicklung Spaniens zu verstehen. Genauer: Als Fluchtbewegung vor den anstrengenden Dauer-Baustellen, die zur Existenz dieser Nation gehören. Der erste Teil befasste sich mit der „Grenznation Spanien“, der zweite befasst sich mit seinen inneren Verhältnissen.

Gemessen an den schwierigen Bedingungen und im Vergleich mit anderen Nationen an der südlichen Peripherie Europas hat Spanien bei der Entwicklung von Wirtschaft und Staat beträchtliche Leistungen vorzuweisen. Obwohl es nur einen Gast-Status auf den G20-Treffen hat, steht es beim Bruttoinlandsprodukt auf Platz 14 in der Welt. Auch politisch hat das Land bei der Überwindung von Bürgerkrieg und Franco-Autoritarismus Größe und Weitsicht bewiesen. Und doch gibt es in Bezug auf Spanien – im Inland und Ausland – eine beträchtliche Strömung, die die iberische Wirtschaft als eine hoffnungslose Krisenwirtschaft darstellen und den Staat als korruptes Regime. Obwohl Spanien bei der Überwindung der Schuldenkrise einige Teilerfolge errungen hat, ist diese Negativ-Strömung nicht verschwunden. Dazu gehört auch die Bildung eines katalanischen Separatismus, der sich nicht scheut, die spanische Demokratie mit der Franco-Diktatur auf eine Stufe zu stellen. Und es ist erstaunlich und bezeichnend, wie schnell solche Vorurteile im heutigen EU-Europa Verbreitung finden. Im Spanien-Bashing zeigt sich ein ähnliches Phänomen wie im Osteuropa-Bashing – eine Unfähigkeit, die besonderen Bedingungen an den verschiedenen Peripherien Europas wahrzunehmen und zu respektieren.

Umso wichtiger ist es, diesen Vorurteilen zu begegnen und die starken Kräfte in Spanien sichtbar zu machen, die konstruktiv an der Konsolidierung des Landes arbeiten. Und die auch In Wahlen und jüngst in großen Demonstrationen zu Wort melden. Deshalb müsste ein vollständiges Bild des heutigen Spanien von zwei Grundströmungen sprechen, die nebeneinander im Land existieren: einem „konstruktiven“ und einem „destruktiven“ Populismus.

Die „schwarze Legende“

Das Urteil, das Spanien im Grunde unfähig ist, die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Anforderungen der Moderne zu bestehen, ist aus der Geschichte wohlbekannt. Es wurde schon des Öfteren (und vornehmlich aus dem Zentrum Europas) von Spanien als einem gescheiterten Staat gesprochen. Und dies fand sich oft mit einer Absetzbewegung vom eigenen Land zusammen, überhaupt mit einer defätistischen Neigung, in der die Kritik an realer Armut und Korruption mit wohlfeiler Demagogie gegen angeblich Schuldige, mit Resignation angesichts gescheiterter Versuche und mit der Bequemlichkeit privilegierter Schichten ein Amalgam bildete. In Spanien wurde für diese Negativ-Geschichte der Begriff „leyenda negra“ (schwarze Legende) geprägt. Woran man auch sehen kann, dass es durchaus Leute gab, die sich diesem schwarzen Spanien-Mythos nicht unterwarfen.

Eine tiefschwarze Spanien-Legende präsentierte vor nicht allzu langer Zeit Dirk Schümer in einem Leitartikel in der Tageszeitung „Die Welt“. Er erschien am 24.6.2016, unmittelbar vor den gesamtspanischen Parlamentswahlen. Der Autor erklärte darin dem deutschen Publikum, dass das Modell Spanien „vor dem Kollaps“ stehe und „die politische Klasse das Land nicht mehr regieren“ könne. Er sprach von einer „zu hohen Staatsquote“, „durchweg korrupten Parteien“ und einer „klientelistischen Staatswirtschaft“. Fürwahr ein vernichtendes Urteil, zumal Schümer nirgends etwas benennt, was der Verteidigung wert wäre (und eine Stimmabgabe bei den Wahlen begründen könnte).

Über die spanische Staatsquote

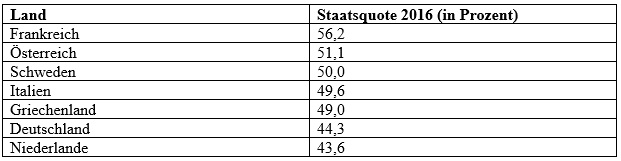

Bei so einem Rundum-Schlag ist man gut beraten, einige Behauptungen einmal zu prüfen. Wie ist das mit der „hohen Staatsquote“ Spaniens? Die Staatsausgaben betrugen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2016 42,4 Prozent. Damit lag die spanische Staatsquote erheblich unter dem EU-Durchschnitt (46,6 Prozent). Die folgende Tabelle zeigt einige der Länder, die eine höhere Staatsquote als Spanien hatten:

Wenn also die Staatsquote Spaniens „zu hoch“ ist, was ist dann die Quote Frankreichs, Schwedens, Italiens, Österreichs und auch Deutschlands? Tatsächlich ist die Staatsquote Spaniens relativ moderat, und damit ist auch der Spielraum für unproduktive, klientelistische Ausgaben und für „durchweg korrupte Parteien“ (Schümer) nicht besonders groß. Die Quote, die zwischenzeitlich auf 48,1 Prozent (2012) gestiegen war, ist bis 2016 wieder gesunken und soll 2017 weiter sinken (auf 41,7 Prozent).

Der Industriestandort Spanien

Die Wirtschaft Europas und ihr Fähigkeit zur realen Wertschöpfung hängt ganz wesentlich von seiner Behauptung als Industriestandort ab. Im „Länderbericht Frankreich“ des BDI (Juli 2015) finden sich mehrere interessante Vergleiche zwischen Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. So sind zwischen 2005 und 2013 die realen Lohnstückkosten in Spanien um 4 Prozent gesunken, während sie in Frankreich und Italien jeweils um 2,5 Prozent gestiegen sind. Beim Warenexport weist Spanien eine bessere Entwicklung auf als Frankreich, das gilt insbesondere für den Medium-Tech-Sektor, der für die Hälfte aller Exporte des verarbeitenden Gewerbes steht. Generell scheint der Trend zur Deindustrialisierung in Frankreich tiefer verwurzelt und dauerhafter zu sein als in Deutschland, aber auch als in Spanien und Italien. „Die Zahl der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe ging in Frankreich bereits im Zeitraum von 2000 bis 2008 deutlich zurück, nämlich um mehr als 400.000 Beschäftigte. Das kann klar kontrastiert werden zur Entwicklung in Italien und Spanien, wo die Beschäftigtenzahl im Zeitraum von 2000 bis 2008 nur leicht stagnierte, dafür aber als Folge der Krise stärker einbrach.“ Die gegenwärtigen hohen Wachstumszahlen Spaniens deuten darauf hin, dass die spanische Industriekrise nicht so strukturell verfestigt ist wie in Frankreich. Bemerkenswert ist auch, dass die Branchenverteilung in Spanien (ebenso wie in Deutschland, Italien und Großbritannien) breiter gefächert als in Frankreich. Das kann man als Indikatoren für eine höhere Widerstandsfähigkeit werten.

Die Lage ist nicht „schwarz“, aber ernst

Für eine „schwarze Legende“ bietet die spanische Wirtschaft keinen Anlass. Vor allem springt die völlige Maßlosigkeit eines solchen Spanien-Bashing dann ins Auge, wenn man es mit dem neuen Optimismus für das Macron-Frankreich vergleicht. Die Sanierungsprogramme Spaniens waren ohne Zweifel ernsthafter als in anderen Ländern, insbesondere als in Italien und Frankreich. So ist Spanien heute kein heruntergewirtschaftetes Land. Es ist auch kein durch Besitzstände völlig blockiertes Land. Wenn man die Situation in Griechenland, Italien, Frankreich, Portugal und Spanien vergleicht, ist es fraglich, ob der Pauschalbegriff „Südländer“ wirklich aussagekräftig ist. Die Probleme und Entwicklungen sind zu unterschiedlich. Wo der Begriff „Südländer“ dazu dient, die Reformfähigkeit dieser Länder prinzipiell in Frage zu stellen, ist der Begriff – im Fall Spanien – direkt falsch. Oft dient dies geographische Schema nur kerneuropäischen Führungsansprüchen. In der Amtszeit des Regierungschefs Rajoy wurden Einschnitte vorgenommen, die im „EU-Führungsduo Deutschland-Frankreich“ Tabu sind.

Allerdings darf nicht verschwiegen werden, dass die spanischen Wachstumszahlen (wie die ganze momentane europäische Konjunktur) auf wackeligen Füßen stehen. Sie sind weitgehend abhängig von der Politik des billigen Geldes durch die EZB. Deshalb ist die Vorstellung, Spanien könne aus der Krise „herauswachsen“, wahrscheinlich nicht haltbar. Es wird Wachstum haben, aber dies wird nicht ausreichen. Und der Raum auf den Exportmärkten ist doppelt bedroht: zum einen durch die asiatische Konkurrenz, zum anderen – in höherwertigen Marktsegmenten – durch die Dominanz deutscher Exporte.

Die Konkurrenz im Welthandel wird sich nicht entspannen, sondern zunehmen. Dann werden noch einmal größere Sanierungsaufgaben auf die Tagesordnung kommen. Die Diskussion über die Frage, ob eine immer stärker exportbasierte Wirtschaft wirklich das Wirtschaftsmodell der Zukunft ist, wird dann unvermeidlich aufkommen. Aber diese Diskussion ist eine konstruktive Diskussion. Ihr Ausgangspunkt ist keine defätistische „schwarze Legende“. Sie kann im Namen der positiven Errungenschaften geführt werden, die Wirtschaft und Staat in Spanien erreicht haben.

Eine politische Polarisierung, die unvermeidlich ist

Die politischen Verschiebungen, die in den letzten Jahren zu beobachten sind und die sich in der Auseinandersetzung um das Schicksal Kataloniens zugespitzt haben, sind keineswegs sinnlose, eitle Machtkämpfe, sondern ernsthafte Auseinandersetzungen um einen wirklichen Einsatz. Denn in Spanien hat sich ein Gegenüber von destruktiven und konstruktiven Kräften herausgebildet, das nicht mit dem herkömmlichen Parteiengegensatz identisch ist. Es gibt auf der einen Seite immer deutlicher ein Lager „disruptiver“ Kräfte, die auf ein Auflösen und Verabschieden des Entwicklungsmodells setzen, das nach dem Ende der Franco-Diktatur einen gesamtspanischen Konsens darstellte; und auf der anderen Seite einen „Verfassungsblock“, der für die Kontinuität dieses Entwicklungsmodells und für eine Politik der Konsolidierung des Landes eintritt.

Das Ringen zwischen Bruch und Konsolidierung

Der heutige Regierungschef Rajoy (PP) kam 2011 an die Macht, weil es seinem Vorgänger Zapatero (PSOE) nicht gelang, die Schuldenkrise zu meistern. Die Formulierung, die Politik Zapateros sei „gescheitert“, war überall zu hören. Doch die Grundideen, die der „Zapaterismus“ mobilisiert hatte, waren keineswegs verschwunden. Die Vorstellung, dass Spanien vom demokratischen Konsens der Transition Abschied nehmen solle – und von der damit verbundenen Sozialpartnerschaft und Haushaltsdisziplin -, stand weiterhin im Raum. So sah sich Rajoy sehr schnell einer Opposition gegenüber, die sich zu etwas „ganz Neuem“ erklärte – um in Wirklichkeit nur einen Zapaterismus 2.0 zu verfolgen. So entstand die „Podemos“-Partei. Aber auch die PSOE praktizierte zunächst eine Radikalopposition gegen Rajoys Sanierungskurs. So entstand eine politische Zweiteilung im Land: Auf der einen Seite gab es wirkliche Sanierungsmaßnahmen gegeben, die auch einige Erfolge brachten. Aber auf der anderen Seite wuchs zugleich die „Leyenda negra“. Die Stimmung im Land war polarisiert, und bald sah es so aus, als würden die Anhänger eines radikalen Bruchs die Oberhand gewinnen. Die Proteste junger Leute, die sich als „verlorene Generation Spaniens“ stilisierten, machten den Anfang; dann entstand die „Podemos“-Partei und errang 2015 beträchtliche Wahlerfolge. In etlichen Regionen und Städten (darunter Madrid und Barcelona) regierten bunte Koalitionen, an denen sich regionalistische Parteien und auch die PSOE beteiligte. Für das Jahr 2016 erwarteten nicht wenige das Ende der Regierung Rajoy. Auch der oben zitierte Artikel von Dirk Schümer hat diese finstere Tonlage. Spanien stand kurz vor den Parlamentswahlen am 26.Juni und eine beträchtliche Spannung lag über dem Land.

Doch dann gab es eine Überraschung: Entgegen allen Umfragen gewann die Partei Rajoys erheblich dazu und „Podemos“ endete nur auf Platz drei. Das bedeutete eine gar nicht selbstverständliche Standfestigkeit eines erheblichen Teils der Wähler. Er honorierte die Sanierungspolitik und ignorierte die vielstimmige Kampagne, die nur die Lasten der Bevölkerung (und die Fälle von Korruption und Misswirtschaft) betonte. Diese Hartnäckigkeit bei der Konsolidierung des Landes ist deshalb so bedeutungsvoll, weil sie zeigte, dass das Land nicht insgesamt wieder der „schwarzen Legende“ verfiel. Nachdem diese Haltung sich bei Regionalwahlen im September 2016 noch einmal bestätigte, schwenkte die PSOE um und tolerierte – ebenso wie die neue bürgerlich-liberale Partei „Ciudadanos“ – eine Minderheitsregierung Rajoys. Das ist die Konstellation, die heute in Spanien die Regierung stützt, und die auch in der Katalonien-Krise zusammenhielt. Für die PSOE bedeutete das, dass sie zu ihrer Rolle, die sie in der spanischen Transition nach Francos Tod gespielt hatten (unter Felipe Gonzalez), zurückfand.

Katalonien zwischen Bruch und Konsolidierung

Erst vor dem Hintergrund dieser Gesamtentwicklung in Spanien ist die katalanische Krise zu verstehen. Sie ist Teil dieser Krise. Sie ist Teil der Polarisierung zwischen destruktiven und konstruktiven Kräften in Spanien. Die katalanischen Regionalparteien haben sich in dem Maße zu Separatisten gewandelt, wie die Sanierungspolitik Spanien Fortschritte machte. In dem Maße, in dem diese Politik sich auch bei den spanischen Wählern behauptete, setzte sich in den katalanischen Regionalparteien eine Radikalisierung zum Separatismus durch. Dieser Separatismus ist also im seinem Wesen eine Fluchtbewegung. Er versucht, den Härten einer Konsolidierungspolitik in Spanien zu entkommen und sich der Haftung in der Schuldenkrise zu entziehen – obwohl Katalonien die am höchsten verschuldeten Region Spaniens ist (und nicht etwa die sogenannten „Problemregionen“ in Südspanien).

Es ist vielfach behauptet worden, die spanische Regierung hätte es in der Hand gehabt, die katalanische Krise zu vermeiden, wenn sie nur mehr Entgegenkommen gegenüber den Forderungen der Regionalparteien gezeigt hätte. Ganz in diesem Sinn erweckt Hans-Christian Rößler in der FAZ (9.11.2017) unter der Überschrift „Eine lange Geschichte nicht genutzter Gelegenheiten“ den Eindruck, der Regierungschef Rajoy und seine Partido Popular (PP) seien die Hauptschuldigen der Eskalation. Er verweist auf die Situation im Sommer 2010, als das spanische Verfassungsgericht ein Reformstatut für Katalonien als verfassungswidrig zurückgewiesen hatte. Aber was war 2010? Damals regierte in Spanien der Sozialist Zapatero, der 2011 abgewählt wurde, weil Spanien (und Katalonien) kurz vor dem Staatsbankrott standen. Am 28.10.2010 titelte die FAZ-Sonntagszeitung „Und was, wenn auch noch Spanien fällt?“ und rechnete vor, dass eine Rettung Spaniens alle bis dato existierenden EU-Rettungsschirme bei weitem sprengen würde. Will man im Ernst heute dem Regierungschef Rajoy vorhalten, dass er damals dem relativ wohlhabenden Katalonien keine Extrawurst braten wollte? Es wäre nicht zu bezahlen gewesen. Und vor allem hätte es sofort den Krisen-Zusammenhalt aller Spanier gesprengt.

Separatismus ist kein Verteilungskampf

Hier ist ein ganz prinzipielles Missverständnis des Separatismus im Spiel. Man hält ihn im Wesentlichen für ein verteilungspolitisches Anliegen, das mit zusätzlichen Zuwendungen befriedet werden kann. Man glaubt, man wäre in einer Situation des Überflusses, in der man durch geschicktes Arrangieren von „Win-Win-Situationen“ jeden Konflikt beilegen kann. Aber diese Vorstellung verkennt den Ernst der Lage Spaniens und sie verkennt auch den Ernst des Separations-Vorhabens Kataloniens. Hier geht es um die Haftbarkeit in Notlagen. Dieser Haftbarkeit will der Separatismus loswerden – ein für alle Mal. Hier wird nicht irgendein Verteilungspoker gespielt, sondern es geht um die existenzielle Frage der staatlichen Zugehörigkeit.

Wenn man den Separatismus in diesem Sinn ernst nimmt, wird deutlich, wie unsinnig und schädlich er in Katalonien ist. Denn die katalanische Wirtschaft ist eng mit Spanien verflochten und weitgehend auf seinen Markt ausgerichtet. Das zeigt ein Blick auf die Handelsbeziehungen. Beim Außenhandel, bei dem Spanien insgesamt seine Defizite stark verringern konnte, fällt auf, dass der Beitrag Kataloniens dabei gar nicht so positiv ist. Es ist, nach der Hauptstadtregion Madrid, die Region mit dem zweitgrößten Defizit im Außenhandel. Positive Bilanzen hatten hingegen Aragon, Asturien, Kantabrien, Kastilien-Leon, Extremadura, Galizien, Navarra, Baskenland, Rioja, Comunidad Valenciana. Diese Regionen (es sind bemerkenswert viele) sorgen für den Ausgleich der spanischen Außenhandelsbilanz. Schaut man nun in die Statistik des innerspanischen interregionalen Handels, gibt es eine zweite Überraschung: Hier hat Katalonien mit Abstand den größten Überschuss (15.064 Milliarden Euro). Das zeigt, wie sehr die katalanische Wirtschaftsstärke vom innerspanischen Absatzmarkt abhängt. Die Region importiert Produkte und Vorprodukte aus dem Ausland, verarbeitet sie zum Teil weiter und verkauft sie auf dem Binnenmarkt. Das ist das Geschäftsmodell Kataloniens und diese Torfunktion auf die iberische Halbinsel ist auch das Hauptmotiv für ausländische Investitionen in Katalonien. Dass eine solche Region Trennwände zu seinem Hauptabsatzmarkt aufbauen will, ist ein verheerender Irrsinn. Dass so viele Unternehmen angesichts der Separatistenbewegung ihren Firmensitz aus Katalonien in andere spanische Regionen verlegt haben, ist da nur konsequent.

Die frühere Sonderrolle Kataloniens verblasst

Bis heute hält sich das Vorurteil, dass Katalonien „der Wirtschaftsmotor Spaniens“ sei, und dass der Satz gilt: „Wenn Katalonien hustet, Spanien die Grippe hat“ (Hans-Christian Rößler in der FAZ am 2.12.2017). Das schmeichelt dem katalanistischen Selbstbild, aber die Fakten sind andere. Das BIP-Wachstum von Katalonien (2016: 3,5 Prozent) steht nicht so einsam da, wie es den Anschein hat. 2016 hatten 11 spanische Regionen ein Wachstum von mehr als drei Prozent: Madrid, Katalonien, Balearen, Kastilien-Leon, Galizien, Comunidad Valenciana, Kanarische Inseln, Ceuta, Murcia, Kastilien-La Mancha, Melilla. Nur vier Regionen blieben unter dem Wert von 2,5%. Hier zeigt sich eine wichtige Eigenart der neueren spanischen Nationalökonomie. Die Disparitäten zwischen den stärksten und schwächsten Regionen sind für europäische Verhältnisse nicht besonders groß. Die wirtschaftliche Entwicklung ist relativ breit aufgestellt. Kataloniens frühere wirtschaftliche Sonderrolle verblasst. Aber das bedeutet keineswegs den „Untergang“ dieser Region, sondern nur eine Relativierung.

Am 21. Dezember wird in Katalonien gewählt. Wenn man Umfragen glauben darf, dann gibt es eine merkwürdige Situation. Auf der einen Seite antworten nur 24 Prozent der Wähler auf die Frage „Sind sie für die Unabhängigkeit Kataloniens?“ mit einem eindeutigen „Ja“. Aber zugleich liegen die Parteien, die sich auf die ein oder andere Weise für die Unabhängigkeit ausgesprochen haben, gleichauf mit den Parteien, die sich eindeutig gegen die Unabhängigkeit aussprechen. Ob ein Teil der Wähler glaubt, dass man mit einem katalanistischen Votum etwas für die eigene Region herausholen kann, ohne einen dauerhaften Vertrauensverlust in Spanien zu riskieren?

(erschienen bei „Tichys Einblick“ am 16.12.2017)