In diesem Herbst geht es nicht nur um parteipolitische Positionen, sondern um das ganze Feld der politischen Auseinandersetzung: Sollen die Stimmungen den Ausschlag geben oder die Realitäten?

Der Ernst der Lage

10. August 2024

In Deutschland gibt es gegenwärtig einen Unterschied, der in vielfältiger Form in politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Auseinandersetzungen immer mitschwingt. Die einen sagen „Die Stimmung ist schlechter als die Lage“. Die anderen sagen „Die Lage ist schlechter als die Stimmung“. Diejenigen, die von ersterem ausgehen, neigen dazu, die Stimmung zu bearbeiten und sich um „bessere Stimmung“ bemühen. Das gilt besonders für diejenigen, die davon ausgehen, dass unsere Wirklichkeit sehr stark von Stimmungen regiert wird und mit Stimmungen auch bewältigt wird. Sie empfehlen der Nation jetzt „Zuversicht“ – in der Politik, in der Wirtschaft, aber auch im Sport, wie die bemühte Suche nach einem neuen „Sommermärchen“ bei der Fußball-EM gezeigt hat. Hingegen möchten diejenigen, die davon ausgehen, dass die Stimmung besser ist als die Lage, an der Lage etwas ändern. Sie gehen davon aus, dass Stimmungen zwar durchaus ihren Einfluss haben und auch immer sehr schnell zur Stelle sind, dass sich aber auf längere Sicht die Realitäten (die „harten Fakten“) durchsetzen. Aber es ist nicht so leicht, die Lage zu „bearbeiten“, denn diese Lage kann sehr festgefahren sein.

So ist in dem Unterschied zwischen Stimmung und Lage ein eigenartiger Wettstreit angelegt: Das Lager der Stimmungen wird profitieren, wenn die Mittel der schnellen Einflussnahme dominieren. Das Lager der Realisten wird gestärkt, wenn die Realität in Strukturen wirkt, die resistent gegen schnelle Einflussname sind und für Veränderungen erstmal Anpassungsleistungen erfordern. Dann kann es dazu kommen, dass bei Entscheidungen der „Ernst der Lage“ die Oberhand gewinnt – und das ist in Deutschland schon lange nicht mehr geschehen.

Eine „Erholung“, die sich immer weiter nach hinten verschiebt

Im März dieses Jahres sah ein Konjunktur-Kommentar von Patrick Welter (FAZ vom 23.3.2024) in der Verbesserung des Ifo-Geschäftsklima-Indexes noch einen „echten Hoffnungswert“. Die „deutliche Aufhellung“ des Indexes würde zeigen, dass „etwas in Bewegung gekommen ist“. Das damals verabschiedete „Wachstums-Chancen-Gesetz“ mit einem Entlastungsvolumen von 3,2 Milliarden Euro hielt Welter zwar für unzureichend, aber doch für einen „Schritt in die richtige Richtung“.

Einen Monat später stellte die FAZ (25.4.2024) die erste Seite ihres Wirtschaftsteils unter die Überschrift „Die Stimmung hellt sich auf“. Die Bundesregierung hob die Wachstumsprognose leicht an (0,3 Prozent statt 0,2 Prozent). 2025 sollte es dann ein Plus von 1 Prozent geben. Wer den Artikel genauer las, musste feststellen, dass bei der „Stimmung“ wieder die Zukunft über die Mühen der Gegenwart hinweghelfen musste. Der Ifo-Präsident Clemens Fuest wurde mit der Aussage zitiert, „dass die Verbesserung des Geschäftsklimas stark von den Erwartungen getrieben werden, nicht aber von der Einschätzung der gegenwärtigen Geschäftslage.“ Fuest wies auch auf eine „ausgeprägte Investitionsschwäche in der Industrie“ hin. Der Kommentar von Patrick Welter auf der gleichen Seite stand nun unter der Überschrift „Bruchstellen in der Zuversicht“. Dabei wurde auch eine außenwirtschaftliche Schwäche Deutschlands als Faktor genannt: Der Autor sah Anzeichen für eine „geoökonomische Spaltung der Welt“, die für die deutsche Wirtschaft zunehmende Schwierigkeiten und Verluste bedeuten könnte.

Und nun machen wir einen Sprung in den Juli 2024. Die FAZ vom 6.7.2024 resümierte die Lage mit einem ernüchternden „Die wirtschaftliche Erholung ist im Frühjahr ausgeblieben.“ Tags zuvor waren in der Zeitung gravierende Zahlen zu lesen: „Der Abwärtstrend im verarbeitenden Gewerbe hält seit 2022 unverändert an. Am Donnerstag kam die Nachricht, dass der Auftragseingang im Mai den fünften Monat in Folge gefallen ist…Insgesamt liegen die neuen Bestellungen 8,6 Prozent niedriger als vor einem Jahr.“ Und das grüne Wirtschaftswunder? Am 3. Juli war in der FAZ ein Artikel unter der Überschrift „Grün ist nur noch die Hoffnung“ erschienen. Angesichts immer neuer Meldungen von Entlassungen, Kurzarbeit und Firmenschließungen in den Bereichen, in denen durch grüne Produkte ein starkes Wachstum erwartet wurde, schrieb Julia Löhr: „Das grüne Jobwunder bleibt aus. Wird es hierzulande jemals kommen?“ In dem Artikel wird Joachim Rangnitz vom Ifo-Institut in Dresden mit der Aussage zitiert: „Offenbar gab es bei vielen Herstellern eine Fehleinschätzung zur Nachfrage“. Und weiter: „Selbst wenn die Nachfrage nach grünen Produkten wieder anzieht: Es ist nicht gesagt, dass diese dann aus deutscher Produktion kommen. Die Standortkosten sind zu hoch, die Produktivität der Betriebe ist zu gering.“

So verschiebt sich die Erholung der Wirtschaft immer weiter nach hinten. Das Warten wird immer mehr zur Hängepartie. Um da herauszukommen, muss das Land sich zu Entscheidungen durchringen. Dazu gehört ganz wesentlich: Es muss sich zu einem Urteil über den Ernst der Lage durchringen. Es geht dabei nicht um eine Beurteilung der Konjunkturlage, sondern es geht um Tiefenstrukturen, die darüber entscheiden, was Deutschland erwarten kann – nicht in einer fernen Zukunft, sondern in seiner Gegenwart.

Die Lage der Nation ernstnehmen

Schon vor gut einem Jahr erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Beitrag des Wirtschafts- und Sozialhistorikers Werner Plumpe mit dem Titel „Warten auf ein Wunder“ (FAZ vom 19.8.2023). Plumpe wendet sich gegen die Annahme, dass der Gang der Konjunktur über kurz oder lang die Dinge in Deutschland wieder zum Besseren wenden wird – weil dieser Konjunktur-Glaube davon ausgeht, dass hierzulande die Grundlagen gesund und stark sind: „Die Hoffnung, es werde schon gut gehen, das Land sei reich und seine Wirtschaft habe sich in der Vergangenheit doch durchaus resilient gezeigt, wie das Modewort heißt, ist nicht gut begründet.“ Plumpe fordert, der ökonomischen Realität „nüchtern ins Auge zu sehen“. Und dazu gehöre es, „die Auf- und Abschwünge nicht als isoliertes Phänomen zu betrachten… ihre Rhythmik sagt ja noch nicht sehr viel über die Richtung der wirtschaftlichen Entwicklung aus“. Das Schlüsselwort ist hier „Richtung der wirtschaftlichen Entwicklung“. Diese Richtung ist nur in längeren, also geschichtlichen Zeitrhythmen zu erkennen. „Geschichte“ heißt hier nicht etwas Vergangenes, sondern etwas in der Gegenwart Fortbestehendes. Und diese geschichtlich angereicherten Phasen können unterschiedlich ausfallen. Jedes Land hat starke und schwache, expansive und restriktive Phasen.

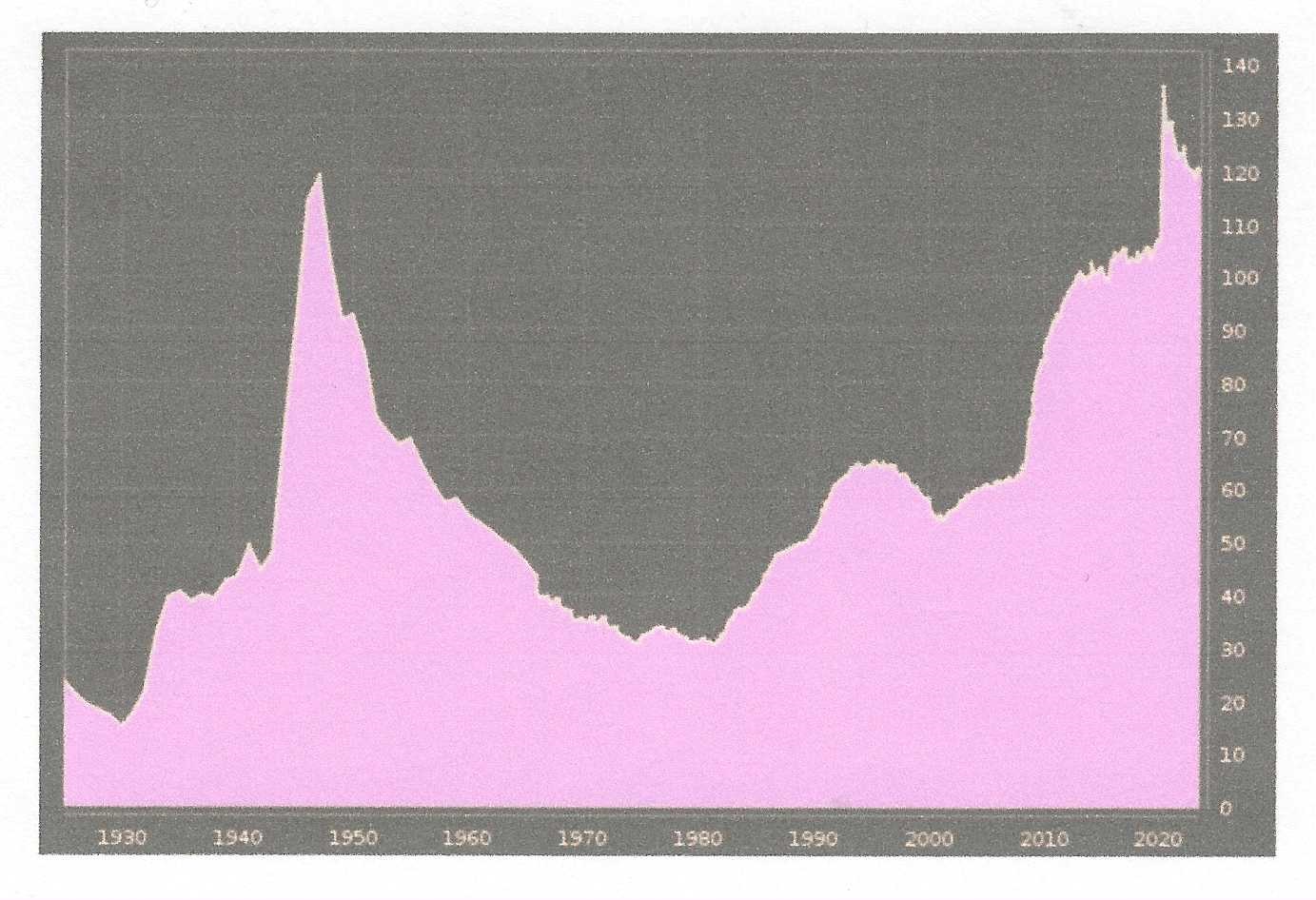

„Die deutsche wirtschaftshistorische Erfahrung der letzten 150 Jahre ist insofern überaus lehrreich. Es gab mittelfristige Abschwungphasen, in denen die rhythmischen Schwankungen deutlich schmerzhafter ausfielen (1870er- bis 1890er Jahre, die Zwischenkriegszeit) als in den Jahren des Aufschwungs seit 1895 oder in der Zeit nach 1945. Seit dem Krieg bis in die 1990er-Jahre hinein gab es zudem eine bestimmende Tatsache, die im Alltagsbewusstsein heute kaum präsent ist: Während die Wirtschaft mal schneller, mal langsamer wuchs und seit den 1970er-Jahren gelegentlich auch stagnierte oder schrumpfte, nahm die Produktivität kontinuierlich und schneller als die wirtschaftliche Gesamtleistung zu…Dies Muster hat sich derart ins kollektive Denken eingebrannt, dass die öffentliche Meinung es fast schon für eine Art Naturgesetz hielt. Doch ist es das keineswegs.“

Die Produktivitätskrise

Im Folgenden weist Werner Plumpe auf eine fundamentale Veränderung der Lage in hin, die direkt oder indirekt die Wirtschaft, den Staat und auch die Kultur in Deutschland betreffen:

„Seit den 1990er Jahren hat sich die Lage zunächst schleichend, inzwischen dramatisch verändert. Seit jener Zeit gingen die jährlichen Produktivitätszuwächse deutlich auf ein Viertel der zuletzt erreichten Werte zurück, von etwa 2 Prozent jährlich auf 0,5 Prozent in der Zeit vor Corona.“

Die Ursachen eines solchen Langzeit-Trends sind vielfältig und reichen tief – bis hin zu technologisch „langsamen“ Phasen, in denen die Entwicklung nicht einfach beschleunigt werden kann, weil sie nicht vom Willen der Menschen abhängt. Hier stößt „gute Wirtschaftspolitik“ an Grenzen, „Wirtschaftswunder“ kann man nicht nach Belieben veranstalten. Deshalb ist die Beurteilung der konkreten Lage eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe. Es muss zu einem Urteil darüber kommen, was ein Land in einem bestimmten Zeitabschnitt seiner Entwicklung als gegeben hinnehmen muss, und was es durch eigenes Handeln verändern kann. Das freie Erfinden einer „ganz neuen Zukunft“ ist ausgeschlossen. Wenn man in diesem Sinn die Lage ernst nimmt, kann das Erreichbare in verschiedenen Situationen sehr unterschiedlich sein. Das Urteil muss ja nicht immer darauf hinauslaufen, dass die Lage „schwierig“ ist. Es gibt durchaus, wie der Artikel Plumpes zeigt, Phasen starker Produktivitätsentwicklung. Aber für die Gegenwart geht der Autor – aus guten Gründen – offenbar davon aus, dass Deutschland in einer Situation ist, in der es sich an eine Verengung seiner Möglichkeiten anpassen muss. Und dass dies auch für längere Zeit gelten wird.

Es geht nicht um ein fatalistisches Warten

Das bedeutet nicht, dass nun ein passiver Fatalismus regieren muss. Dass eine finstere Totengräber-Stimmung oder eine zynische Vorfreude auf einen „Zusammenbruch“ im Lande herrschen soll. Im Gegenteil ergibt sich aus der Krise des Produktivitätswachstums eine ganz andere logische Konsequenz: Eine Aufwertung aller noch erhaltenen produktiven Strukturen und eine neue Wertschätzung für jene Betriebe und Tätigkeiten mit niedriger Produktivität, die man im Zug der hochfliegenden Erwartungen aufgegeben oder ans Ausland abgegeben hat. Nichts darf mehr leichtfertig aufgegeben werden. Die sogenannten „einfachen“ Arbeiten und Betriebe in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und Dienstleistungen und Industrien müssen gehegt und gepflegt werden. Es gibt auch schon Manches, was aus gesundem Selbsterhaltungstrieb hier und da geschieht. Aber es geschieht nicht systematisch und ist auch nicht grundlegender Teil einer Agenda dieses Landes. Aber das muss es sein, wenn man feststellt, dass viele der Dinge, die vorher selbstverständlich verfügbar waren, nun fehlen. Die Logik ist einfach: Manche Dinge mögen „banal“ sein, aber sie sind immer noch viel besser als gar keine Dinge.

Die Ablehnung der „Großen Transformation“ erledigt noch nicht das Produktivitätsproblem

Noch ein Punkt ist wichtig: Die ausgerufene „Große Transformation“ ist eine verheerend falsche Antwort auf die Produktivitätskrise, weil sie Wirtschaft und Staat mit schweren Zusatzlasten belegt und funktionsfähige Betriebe und Infrastrukturen leichtfertig zum alten Eisen wirft. Insofern ist die Ablehnung der regierenden „Wendepolitik“ nach wie vor richtig und wichtig. Aber die Produktivitätskrise wäre auch da, wenn es dies große ökologisch-soziale Zukunfts-Theater gar nicht gäbe. Die wirklichen Krisen dieses Landes müssen als solche und ganz unabhängig von der Auseinandersetzung mit diesem Theater bewältigt werden. Keine parteipolitische Polemik gegen „grün“ oder „rot“ kann diese Aufgabe ersetzen.

Nur der Ernst der Lage kann die politische Landschaft verändern

Hier liegt die eigentliche Bewährungsprobe, um Deutschland durch die gegenwärtige Zeit zu führen. Hier ist der Platz, der in der politischen Landschaft insgesamt vakant ist und nicht von einer Partei allein besetzt werden kann. Hier muss sich die Mehrheit bilden, die die Klarheit und das Durchhaltevermögen hat, um Wirtschaft und Staat heil durch diese engen Zeiten zu führen. Es gibt ja einen verbreiteten Zweifel unter den Menschen, ob dies Land die Aufgaben der Gegenwart überhaupt bewältigen kann. Diese Zweifel beziehen sich nicht nur auf irgendwelche Personen an der Regierung, sondern auf viele gesellschaftliche Bereiche und Einrichtungen. Es sind letztlich Zweifel an der eigenen Kraft als Bürgerschaft. Und das Eingehen auf den wirklichen Ernst der Lage ist auch das beste Mittel gegen die Drohung, eine größere Kurskorrektur im Lande würde mit „mehr Extremismus“, „mehr Hass“ und „mehr Diktatur“ verbunden sein.

Es wird immer verschiedene Parteirichtungen geben. Und nur der Ernst der Lage kann so nachhaltig und breit wirken, dass er bei diesen verschiedenen Parteirichtungen jeweils eigene Positionsveränderungen anstößt und eine gute Umgruppierung im Gesamtbild der Parteienlandschaft bewirkt.