Die Arbeitskrise zeigt, in welcher Richtung eine Überwindung der deutschen Krise insgesamt zu suchen ist. Zugleich werden hier schon die Kräfte und Hebel sichtbar, die eine Rehabilitierung des Landes tragen können. (Wie Deutschland ein anderes Land wurde, Teil IV)

Gute Aussichten – aber nicht für eine schnelle Wende

April 2024

Die Arbeitskrise in Deutschland wird hier nicht angeführt, um sie als Übel zu beklagen und sie den Regierenden zum Vorwurf zu machen. Die Arbeitskrise ist eine Anklage gegen die im Lande herrschenden Verhältnisse. Genauer: Sie ist die richtige Antwort auf einen längeren Prozess der Entwertung von Arbeit und Leistung. Die Arbeitskrise besteht ja nicht darin, dass Arbeitsplätze fehlen, sondern dass Arbeitskräfte fehlen. Dies Fehlen ist nicht Folge einer generellen Arbeitsunlust, sondern Antwort auf eine Entwertung der Arbeit – und zwar insbesondere der sogenannten „einfachen“ Arbeit (Facharbeiter und angelernte Arbeiter in den verschiedensten Branchen und Sektoren). Einer Arbeit, die bei näherem Hinsehen gar nicht so „einfach“ ist, sondern die sich aktiv mit den Widrigkeiten und Knappheiten der materiellen Welt auseinandersetzen muss. Diese Arbeit wird heute in Deutschland – im Verhältnis zu den „gehobenen“ Tätigkeiten – geringgeschätzt. Sie wird als Beschäftigung für „Verlierer“ angesehen. Auf diese Geringschätzung wird nun seit einigen Jahren ganz praktisch geantwortet – mit einem massiven Rückzug aus dieser Beschäftigung. Und sofort stellt sich ein sehr positiver Effekt ein: Auf einmal macht sich ganz handfest bemerkbar, welch elementare Bedeutung die „einfachen“ Tätigkeiten haben. Wie unersetzlich sie sind, um das Land am Laufen halten. Wunderbar, wie die so selbstgewisse „Bildungsrepublik“ und „Zivilgesellschaft“ hier auf dem falschen Fuß erwischt wird! Gerade noch war man sich einig, dass eine Lehre in Industrie, Handwerk und Dienstleistungen eigentlich etwas für Verlierer sei. Jetzt fragt man auf einmal sorgenvoll „Wo bleiben sie nur?“ Plötzlich weht der raue Wind der Realität durch die Republik. Denn es fehlt an wichtigen Gütern und Dienstleistungen. Sie fehlen nicht in irgendwelchen Zukunftsprognosen, sondern im Hier und Jetzt. Eiligst wird versichert, dass man nun schnell Abhilfe schaffen werde. Mit viel „Wir schaffen das!“ und ein bisschen mehr Geld. Aber das wird in dieser Krise nicht funktionieren. Die neue Knappheit ist viel härter und dauerhafter als die Beschwörungskünste der Regierenden. Man kann die Arbeitskrise nicht lösen, ohne die gesellschaftliche Schieflage zu beheben, auf die sie reagiert. Diese Krise berührt den Kern des tiefgreifenden Wandels, der Deutschland zu einem anderen Land gemacht hat. Deshalb muss man für diese Krise dankbar sein. Denn aus ihr kann man ersehen, in welcher Richtung eine Rehabilitierung des Landes erfolgen muss. Und es zeichnen sich hier auch schon die Kräfte und Hebel ab, die diese Rehabilitierung tragen können – und sie gegen Widerstände durchsetzen können.

Eine naheliegende Lösung, die tabu ist

Nur eine Rehabilitierung des Gesellschaftsvertrages wird die Arbeitskrise in Deutschland überwinden können. Diese Rehabilitierung kann nicht zu den Bedingungen der gehobenen Mittelklasse gelingen – ein „gehobener Gesellschaftsvertrag“ würde sich noch weiter von den realen Möglichkeiten dieses Landes entfernen. Es muss also um einen Rückbau gehen. Es muss eine erhebliche Reduzierung jenes gehobenen gesellschaftlichen Sektors stattfinden – sowohl in der Größe als auch im Einkommensniveau. Man muss also kein ganz neues Deutschland erfinden, sondern eine – durchaus einschneidende – Anpassung an die Realitäten durchsetzen. Doch von dieser Lösung ist das Land noch weit entfernt. Das zeigen die Vorschläge, die jetzt zur Lösung der Arbeitskrise die Runde machen. Ganz oben steht der Vorschlag, noch mehr Migranten ins Land zu holen. Das bedeutet, dass die Probleme nicht im Land mit den Mitteln dieses Landes gelöst werden, sondern an importierte Mittel. Und diese Logik des Auslagerns steht auch beim zweiten Vorschlag Pate: Die älteren Arbeitnehmer sollen länger arbeiten. „Das größte Potential des deutschen Arbeitsmarktes liegt über 60“ schreibt ein namhafter Vertreter des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in einem Beitrag für die FAZ (19.8.2023). Wenn man an diese Arbeitsgeneration appelliert, will man auf eine „alte“ Arbeitsmoral zurückgreifen, die man für jüngere Arbeitsgenerationen schon aufgegeben hat. Das ist eine Auslagerung aus der Jetztzeit und im Grunde ein Offenbarungseid.

Man sieht, wie hier um jeden Preis ein Bogen um die Lösung gemacht wird, die doch eigentlich naheliegt und die größte Wirkung hätte: Man muss den Irrsinn beenden, dass mehr als die Hälfte der deutschen Gesellschaft auf eine gehobene Laufbahn orientiert wird. Das ist das große Tabu im Lande – die heilige Kuh, die nicht angetastet werden darf. Diese Lösung soll nicht mal als mögliche Alternative erörtert werden. Natürlich wird das Problem im privaten Kreis und in Nebensätzen tausendfach angesprochen. Aber wenn zum Beispiel in einem Immobilien-Report der dramatische Fachkräftemangel im Bausektor beklagt wird, und es dort ausdrücklich heißt, ein Grund dafür sei „die zunehmende Akademisierung, die Handwerksbetriebe finden nicht genug Nachwuchs“ (zitiert in der FAZ vom 8.10.2021), dann führt das keineswegs zu näheren Untersuchungen und klaren Forderungen zum Akademisierungs-Problem. Die Aussage wird behandelt, als wäre sie gar nicht gemacht worden.

Aber diese Krise lässt sich nicht verdrängen

Noch also glaubt man, sich dies Tabu leisten zu können. Doch in diesem Punkt täuscht man sich. Und das ist die eigentliche Pointe der Arbeitskrise: Sie wird einfach nicht mehr aufhören. Der Rückzug aus der Arbeit wird weitergehen und immer weiter um sich greifen. So wird sichtbar, was es wirklich bedeutet, wenn die in einem Land die elementare Arbeit entwertet wird: Die tätige Auseinandersetzung mit den Knappheiten und Widrigkeiten dieser Welt wird entwertet.

Man nehme einmal die Schlangen von Wohnungssuchenden, die sich gegenwärtig in Großstädten bilden, wenn irgendwo ein Besichtigungstermin für eine freie Wohnung angesetzt ist. Solche Warteschlangen muss man sich für viele Dinge vorstellen, die bald knapp werden: Plätze in Pflegeheimen, Notaufnahmen der Krankenhäuser, bei Behörden für die Verlängerung von Ausweisen, Hochzeitstermine, Anmeldung von Autos, überfüllte Wartezimmer beim Arzt, überfüllte Bahnsteige. Warteschlangen beim Bäcker, beim Restaurant, beim Postamt, an der Kasse beim Supermarkt, nicht zu vergessen die Warteschlangen bei irgendeiner Auskunfts- oder Beratungs-Hotline. Und überall wird es immer häufiger heißen: „Gibt´s nicht“, „“Keine Termine frei“, „Kommen Sie in einem halben Jahr wieder“.

So wird sich immer deutlicher zeigen, dass die Tätigkeiten, die man jetzt mit Geringschätzung behandelt, nicht in irgendeinem Nebengebäude dieses Landes wohnen, sondern zum Haupthaus gehören. Ohne sie gibt es keine lebendigen Städte und keine aktiven ländlichen Räume. Ohne sie finden Dienstleistungen, Wissenschaften und Künste weder Stoff noch Inspiration. Ja, diesem Land stehen bedrückende Jahre bevor. Gewiss hätten sich diejenigen, die sich jetzt ihren Arbeits-Einsatz herunterfahren, eine Lösung ohne diese bedrückenden Jahre gewünscht. Aber die gesellschaftliche Schieflage hat sich zu sehr verfestigt, um einfach durch gute Argumente korrigiert werden zu können. Es wird ja alles dafür getan, dass Krisen wie die Arbeitskrise gar nicht ruhig erörtert werden können. Diese Krisen werden gewissermaßen „überschrien“ – indem man extreme Katastrophen- und Feind-Kampagnen inszeniert. Diese Kampagnen sind im Grunde Alibi-Veranstaltungen, um nicht die näherliegenden, mühevolleren Aufgaben im Land anpacken zu müssen. Demgegenüber ist der Rückzug aus der Arbeit eine sehr passende und wirkungsvolle Antwort. Er macht ganz handfest spürbar, dass die Entwertung der elementaren Arbeit drastische und weitreichende Folgen hat. Und dieser Rückzug aus der Arbeit wirkt auch befreiend: Man spürt die eigene Kraft und ist nicht mehr der brave Depp im täglichen Besserwisser-Theater.

Die historische Dimension dieser Auseinandersetzung

Wenn die Bedeutung der einfachen, elementaren Arbeit, die sich direkt mit den Knappheiten und Widrigkeiten dieser Welt auseinandersetzt, verteidigt wird, berührt das einen Sachverhalt von historischer Bedeutung. Die moderne Zivilisation unterscheidet sich von anderen Zivilisationen in einem Punkt: Sie räumt den praktischen Tätigkeiten und dem Erwerbsleben eine viel größere Aufmerksamkeit und Rolle ein als andere Zivilisationen, die solche Tätigkeiten als zweitrangig und sogar als unwürdig ansahen. Dies führte zu einem anderen Bau der Institutionen für Staat und Wirtschaft, auch zu anderen Orientierungen von Wissenschaften und Künsten. Das wird von Historikern als ein wesentlicher Grund dafür angesehen, dass der Anbruch der Ära der Moderne in Europa (und nicht etwa im durchaus hochentwickelten China) stattfand. Die in diesem Text so stark betonte Unterscheidung zwischen „einfacher“ Arbeit und einem „abgehobenen“ Sektor knüpft an dies Grundverständnis der modernen Welt an, und sieht die Entwicklungskrise Deutschlands (und anderer Länder des Westens) in letzter Instanz als eine Auseinandersetzung um Abbruch oder Fortsetzung der Moderne. Darauf wird bei anderer Gelegenheit zurückzukommen sein.

Neben der Entwertung der Arbeit gibt es auch eine Entwertung des Kapitals

Die Betonung der „Arbeit“ in diesem Text könnte zu dem Schluss verleiten, die Krise unseres Landes beträfe nur die Arbeit. Daraus könnte eventuell sogar der Schluss gezogen werden, es müsse ein Klassenkampf „Lohnarbeit gegen Kapital“ geführt werden. Das wäre ein törichter Kurzschluss, denn wir haben ganz offensichtlich auch eine fundamentale Kapitalkrise. Wir erleben, wie die Produktivität der Unternehmen schwer beschädigt wird, indem grundlegende Technologien belastet oder verboten werden (exemplarisch in der Automobilindustrie) und wie der Fortbestand von Unternehmen nicht mehr von der eigenen Wertschöpfung abhängt, sondern von schuldenfinanzierten Subventionstöpfen. Mit anderen Worten: Die Kapitalbildung ist ihrem Kern entwertet. Die treibende Kraft ist dabei wiederum jener Sektor der gehobenen Mittelklasse, der mit seinen ökologischen, sozialen und organisatorischen „höheren Zielen“ alle Gesetze der Unternehmensproduktivität beiseite wischen kann. Dieser Sektor gefällt sich ja auch in einem naiven Anti-Kapitalismus. Die „Kapitalisten“ aber sind hier nicht mehr Treiber, sondern Getriebene. Es wäre also eine ganz törichte Spaltung, wenn man die einfache Arbeit verteidigen wollte, indem man sie gegen das Kapital in Stellung bringt. Hier hilft es, sich an die erste Phase der Bundesrepublik zu erinnern, als Facharbeit und angelernte Arbeit hoch in Kurs stand und zugleich die Kapitalseite eine starke Rolle hatte. Beide Seiten einte ein gegenseitiger Respekt und diese Sozialpartnerschaft war für beiden Seiten fruchtbar.

Ein Deppenspiel: Staat gegen Wirtschaft, Wirtschaft gegen Staat

Und es gibt noch eine zweite törichte Spaltung. Wir erleben inzwischen ein tägliches Deppenspiel, bei dem einmal ein guter Staat gegen eine böse Wirtschaft gesetzt wird, und im nächsten Moment eine tüchtige Wirtschaft gegen einen versagenden Staat. Dabei ist es doch eigentlich naheliegender, dass Wirtschaft und Staat sehr verschiedene Dinge mit je eigenen Vorzügen und Schwächen sind. Und heute ist auf beiden Seiten bei den jeweiligen Kernaufgaben eine Schwächung festzustellen ist, und ein Wuchern von Schein-Aktivitäten. Die Geringschätzung der Arbeiten, die sich mit den Widrigkeiten dieser Welt auseinandersetzen müssen, ist ja nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch beim Staat zu beobachten. Man denke nur an die Polizisten und Soldaten, an Feuerwehrleute und Rettungskräfte, auch an Eisenbahner, Müllentsorger, Post- und Paketzusteller; und an die Arbeit in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Schulen, die man vielerorts schon in unhaltbare Zustände getrieben hat. Und auf beiden Seiten werden auch die rosigsten Zukunftsprojekte unter den gemütlichsten Umständen gepflegt. Bei diesen Vorgängen fällt es schwer, irgendeine oberste lenkende Hand zu finden, irgendeine verschworene „Elite“, die das alles nach einem großen Plan lenkt. Es ist ein zerstörerisches Treiben-Lassen und Wuchern-Lassen in allen Dingen, und dies ist vielleicht noch gefährlicher als ein finsterer Plan.

Auf der Suche nach Verhältnismäßigkeit

Das strukturelle Grundproblem des heutigen Deutschlands ist die Ersetzung des Gesellschaftsvertrages durch die Alleinherrschaft eines einzigen sozialen Sektors. Eines lässt sich schon jetzt vorhersagen: Solange die Alleinherrschaft einer besserwissenden, bessermoralischen und besserverdienenden Mittelklasse besteht, wird das Land nicht wieder richtig in Gang kommen. Zu den Bedingungen dieses gehobenen Sektors ist ein realitätstüchtiges Deutschland nicht zu haben. Es wird von Engpass zu Engpass stolpern. Aber ebenso gilt: Eine andere Alleinherrschaft ist auch keine Lösung. Ein modernes Land kann nicht von einem einzigen gesellschaftlichen Sektor geführt werden, der für sich beansprucht, die ganze Zukunft zu repräsentieren. Ein realitätstüchtiges Land muss auf mehreren unabhängigen Trägern gebaut sein. Lösungen müssen daher immer „verhältnismäßig“ sein. Nur so ist ein richtiges Maß zu finden. Das gilt auch für die Arbeitskrise. Die krasse Schieflage zwischen den verschiedenen Arbeitswelten verlangt nach einer neuen, angemessenen Verhältnismäßigkeit – bei Größe, Einfluss und Einkommen.

Produktivität, Wehrhaftigkeit und Bescheidenheit

In Deutschland geht es insgesamt um eine Rehabilitierung – um die Rehabilitierung eines produktiven, wehrhaften und auch bescheidenen Deutschlands. Dafür ist der Begriff der „Wende“ untauglich. Er suggeriert einen abrupten Vorgang. Auch der Begriff der „geistig-moralischen“ Wende ist irreführend. Er suggeriert ein Nacheinander von einer Wende im Kopf und einer dann folgenden „Umsetzung“ in materielles Tun. Aber Zivilisationsveränderungen – und darum geht es hier – brauchen ihre Zeit. Sie sind tiefer gelagert. Sie leben von Erfahrungen. Es müssen Distanzen zur überwältigenden Macht der heutigen Wort- und Bilderfluten aufgebaut werden. Verschüttete und verachtete Dinge müssen wieder freigelegt werden; Verstreutes kann sich nur allmählich zusammenfügen. Deutschland braucht eine Zeit der Rehabilitierung, und eine solche „allmähliche“ Zeit fühlt sich ganz anders an als eine Gründerzeit mit ihren „Aufbrüchen“. Es wird weniger um große Auftritte und Sprünge gehen, sondern um ein Wiederanknüpfen und Weiterbauen auf bestehenden Entwicklungslinien. Aber angesichts der heutigen Dominanz von allen möglichen „Ausstiegen“ wäre das „Weiterbauen“ schon eine große Aufgabe.

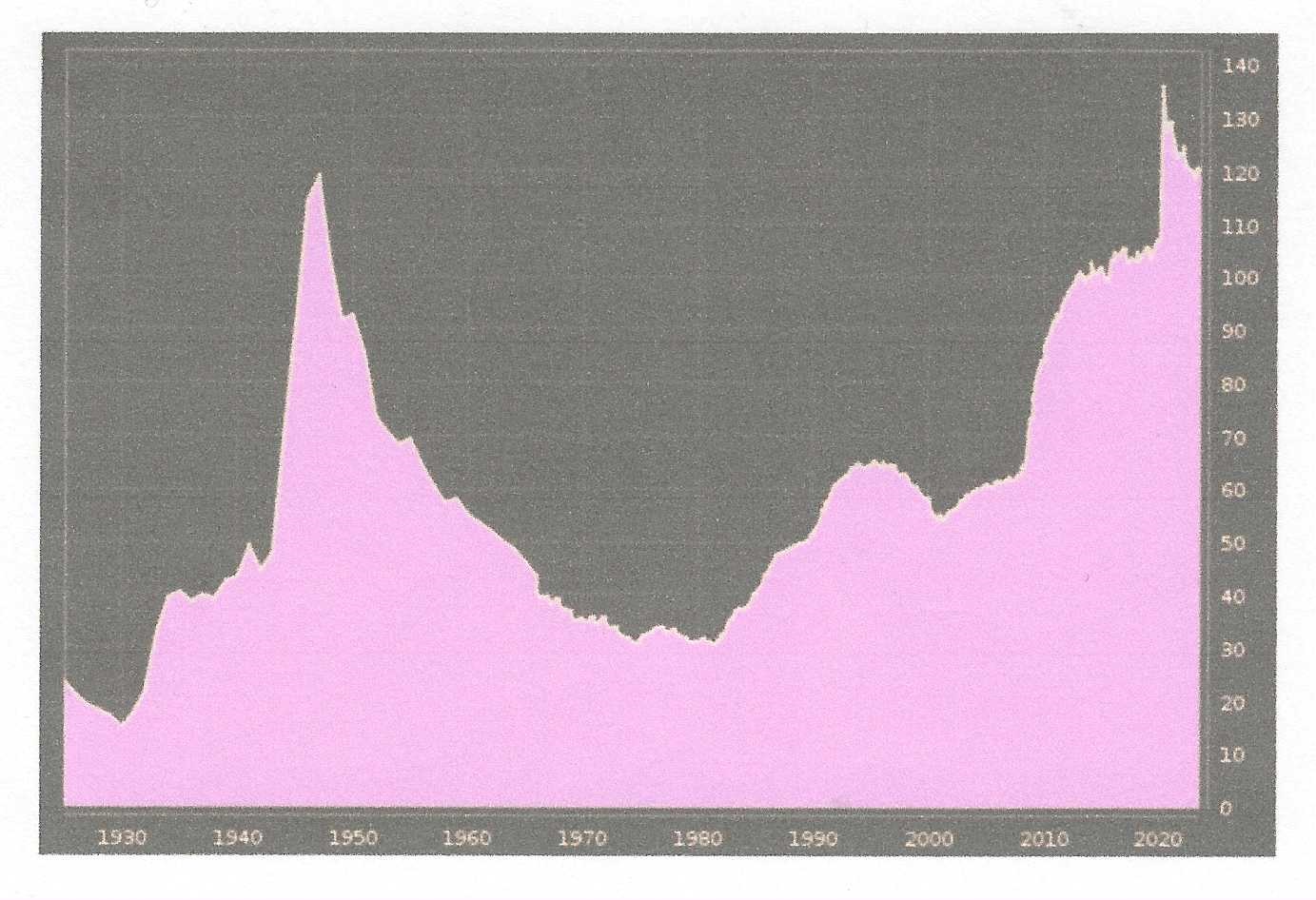

In diesem Text wurde die Entwicklung Deutschlands in Phasen von jeweils 30 Jahren geteilt. Das ist natürlich völlig schematisch. Die wirkliche Entwicklung wird sicher aus krummerem Holze sein. Und doch kann dieser 30-Jahr-Rhythmus eine Orientierung sein. Er kann allzu schnelle Erwartungen im Bösen wie im Guten mäßigen, aber er verliert sich auch nicht in einem allzu vagen Jahrhundert-Glauben. 30-Jahre dauern länger als eine Legislaturperiode, länger als ein Konjunkturzyklus. Sie sind aber weniger lang als große Trends bei der Bevölkerungsentwicklung, bei der Strukturentwicklung in Stadt und Land, bei den territorialen Grenzen und den Verfassungen von Nationalstaaten und natürlich auch bei Geologie, Klima, Flora und Fauna. Hingegen kann man im 30-Jahre-Rhythmus sehr wohl fundierte Bilanzen der Entwicklung eines Staatswesens und einer Volkswirtschaft ziehen.

- Die erste Phase der Bundesrepublik wurde von Ende der 1940er Jahre bis zum Ende der 1970er Jahre angesetzt. Es ist in Hinsicht auf Produktivität, Wehrhaftigkeit und Bescheidenheit eine erfolgreiche Phase.

- Die zweite Phase (Ende der 1970er Jahre bis Ende der 2000er Jahre) wurde als Herauslösung eines parallelen „gehobenen“ Sektors neben noch fortbestehen Errungenschaften der ersten Phase beschrieben.

- In der dritten Phase, die in diesem Schema vom Ende der 2000er Jahre bis Ende der 2030er Jahre angesetzt werden müsste, kommt dieser Sektor zur Alleinherrschaft und wird gegenüber Produktivität, Wehrhaftigkeit und Bescheidenheit rein destruktiv. Wir befinden uns also erst in Mitte dieser Phase, und die Alleinherrschaft ist Grunde noch ungebrochen und selbstgewiss.

- Die vierte Phase würde dann erst Ende der 2030er Jahre anbrechen und bis zum Ende der 2060er Jahre dauern. Aber dann wäre es auch möglich, eine zusammenhängende Rehabilitierung von Produktivität, Wehrhaftigkeit und Bescheidenheit ins Werk zu setzen. Und zwar nicht nur als Wertesystem, sondern auch als materiellen „Wiederaufbau“ Deutschlands. Ja, dieser Begriff ist angemessen, weil diese vierte Phase in mancher Hinsicht an den Wiederaufbau in der ersten Phase der Bundesrepublik anknüpfen würde.

Bei diesem Ausblick bis weit in zukünftige Jahrzehnte muss vieles offen bleiben. Und sicher kann man mit guten Gründen eine andere Ordnung des Wandels skizzieren. Wichtig ist die Einsicht, dass es diesmal mit einer politischen Reform-Agenda nicht getan sein wird. Es geht um eine Zivilisationsaufgabe.

Übersicht und Beharrlichkeit

Es ist eine ziemlich lange Durststrecke, die hier ins Auge gefasst wird. Aber das ist etwas ganz anderes als eine Dekadenz-These. Das Raunen von einem Untergang des Landes ist eine unfruchtbare Übung. Aber der Begriff „Wiederaufbau“ ist durchaus angebracht, wenn man an die materiellen und moralischen Trümmer denkt, die jetzt schon sichtbar sind. Warum sollte es nicht gelingen, dies Land aus diesen Trümmern herauszuarbeiten? Dennoch sollte man nicht gleich auf eine „Wirtschaftswunder“ hoffen. Alles, was gegenwärtig an technologischen Sprüngen in Aussicht gestellt wird, ist nicht seriös. Insofern gehört der Baustein „Bescheidenheit“ wirklich zum Fundament einer Rehabilitierung Deutschlands in der hier skizzierten vierten Phase.

Zur davor liegenden dritten Phase, in deren Mitte wir uns jetzt befinden, ist anzumerken, dass die Alleinherrschaft ihren Zenit schon erreicht haben könnte. Die Bemühungen, diese Herrschaft aufrechtzuhalten, werden schon deutlich krampfhafter. Vor allem wird diese Herrschaft in den kommenden Jahren von ihren Bilanzpflichten eingeholt werden: bei den Wirtschaftszahlen, bei den Staatsschulden, bei den Infrastrukturen von Verkehr und Energie, bei den Ergebnissen der schulischen Bildung, bei der Wirksamkeit ihrer „Klimarettung“. Da wird es spätestens im Laufe der 2030er Jahre zu manchem Offenbarungseid kommen. Auch kann man davon ausgehen, dass der Hype um die Digitalisierung und täglich neue weltstürzende „Innovationen“ sich allmählich totläuft. Ebenso kann man erwarten, dass die Werteordnung der gehobenen Mittelklasse und das Motiv des „sozialen Aufstiegs“ verblasst – und damit der Platz frei wird für eine neue Wertschätzung elementarerer Tätigkeiten und Fähigkeiten.

Daraus aber folgt, dass man schon jetzt die Dinge, Fähigkeiten und Beziehungen hüten und pflegen sollte, die diesseits der Welt der Besserwisser und Besserverdiener liegen. Und noch etwas wird in dieser dritten Phase sehr wichtig sein: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die bröckelnde Alleinherrschaft das Land noch in einen großen Krieg schlittern lässt. Um das zu verhindern, sollte jede mäßigende Stimme willkommen sein.